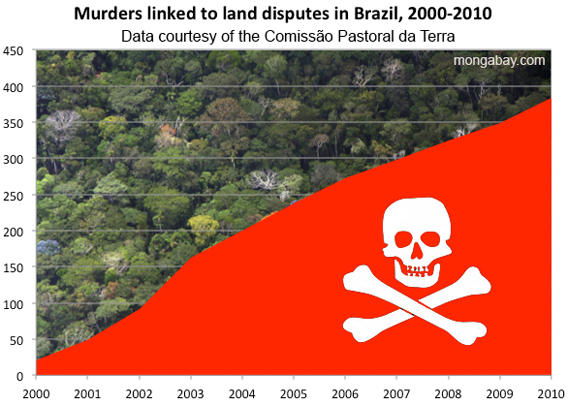

KONFLIK-konflik agraria atau sumber daya alam (SDA) makin parah. Ketidakjelasan tata ruang termasuk penetapan kawasan hutan, sampai sikap pemerintah yang seakan membiarkan konflik, makin memperburuk keadaan. Perusahaan-perusahaan masuk ke wilayah-wilayah berpenghuni milik masyarakat adat atau lokal. Konflik antar warga, warga-perusahaan, warga-pemerintah, pun muncul. Masyarakat menjadi pihak yang paling banyak menanggung rugi.

Gesekan-gesekan berujung konflik pun terjadi. Sederet konflik SDA menyebabkan kerugian harta dan jiwa terjadi hingga penutup tahun ini. Data Walhi, menyebutkan, pada 2011, ada 8.307 kasus konflik agraria, 4302 kasus dinyatakan telah selesai.

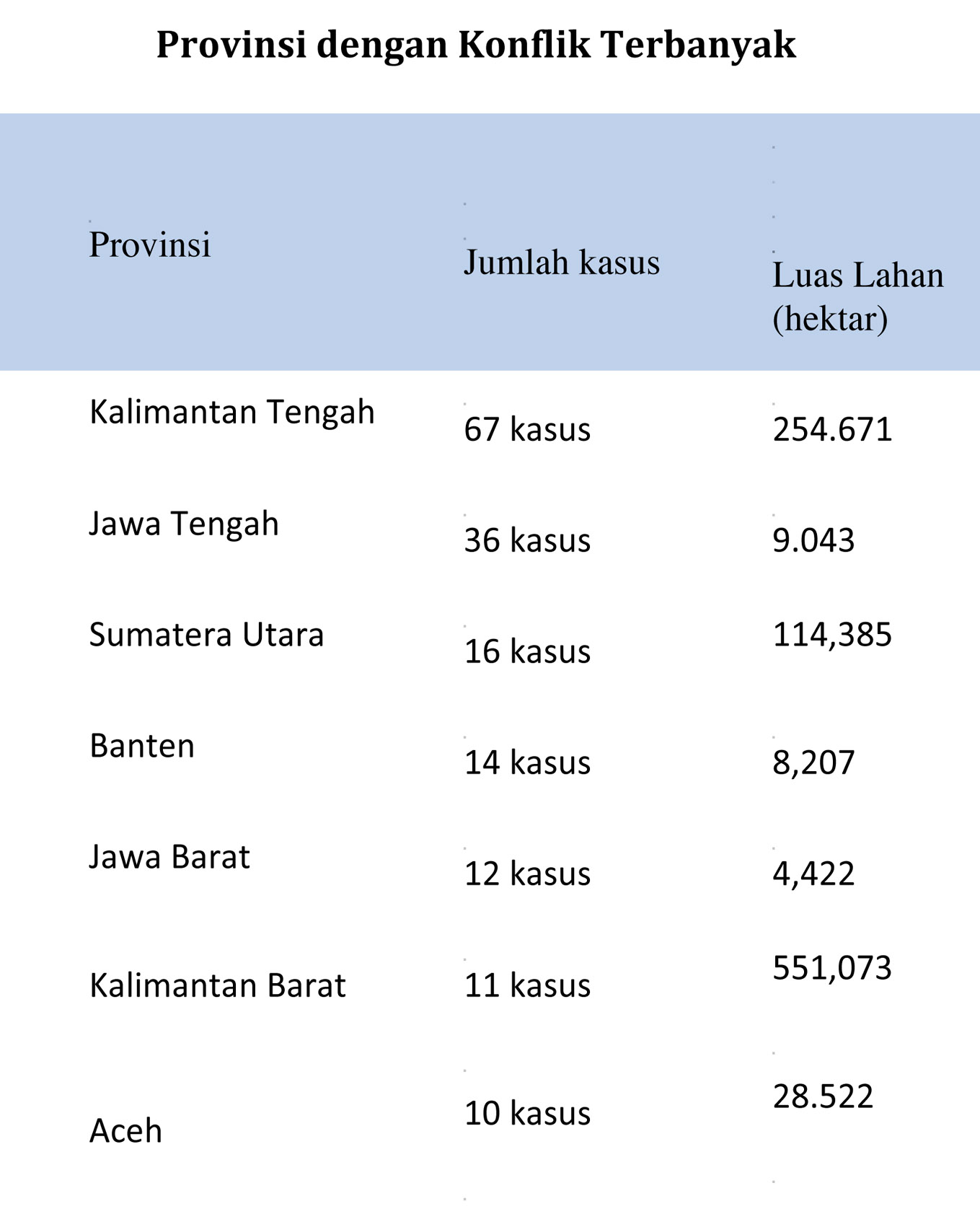

Paling banyak konflik terjadi di Sumatera Barat 883 kasus, di Sulawesi Selatan 780, Jawa Barat 749, Jawa Tengah 532, Bali 515, Jawa Timur 400, Nusa Tenggara Timur 335, Sumatera Utara 331, Banten, 324, dan Kalimantan Timur 242 kasus. Berikut kami sajikan cuplikan sebagian kecil konflik agraria yang terjadi tahun ini.

Juli 2012

Petani Ogan Ilir kala aksi di BPN Jakarta. Anwar Sadath, koordinator lapangan mengatakan, perjuangan petani sejak dulu dilakukan dengan cara-cara damai. Namun, banyak yang berusaha melakukan provokasi dan pelemahan. Saat ini, terjadi bentrok antara petani dan polisi di Ogan Ilir, Walhi Sumsel, menduga, sebagai upaya mendiskreditkan warga. Foto: Sapariah Saturi

Potret konflik lahan pada bulan ini, diawali aksi sekitar 600 an petani dari Kebupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan (Sumsel) yang datang ke Jakarta, mencari keadilan. Sejak tahun 1980 an tanah mereka diambil paksa dengan kekuatan militer kebun PTPN IV unit Cinta Manis.

Ke Jakarta, mereka membawa surat, BPN Sumsel yang menyatakan, areal PTPN VII di Ogan Ilir yang mempunyai hak guna usaha (HGU) hanya 4.881, 24 hektare (ha). Izin prinsip mereka seluas 20 ribu ha. BPN tak akan memproses HGU sebelum ada penyelesaian klaim dari masyarakat.

Surat yang menguatkan posisi warga juga keluar dari Gubernur Sumsel, 15 Juni 2012. Dalam surat yang ditandatangani Wakil Gubernur Sumsel, Eddy Yusuf ini meminta lahan PTPN VII yang telah diterbitkan HGU di unit usaha Cinta Manis agar dievaluasi. Lahan PTPN VII yang belum terbit HGU agar dikembalikan ke masyarakat. Dalam surat itu, Gubernur meminta agar Kementerian BUMN memperhatikan tuntutan para petani.

Sayangnya, setelah aksi dan berdialog di berbagai lembaga, seperti BPN, Mabes Polri, kesepakatan dengan Kementerian BUMN dan manajemen PT PN IV tak diperoleh. Warga pun pulang ke kampung dengan tangan hampa.

Masih di Sumatera, pada 11 Juli 2012, warga Desa Seunebok Lapang dan Desa Tualang Pateng, Kecamatan Peureulak Timur, Aceh Timur, menduduki kebun sawit PT Padang Palma Permai di Desa Blang Simpo. Aksi pendudukan kebun itu mereka lakukan sejak 1998. Namun, sampai saat ini belum ada kejelasan baik dari perusahaan maupun Pemerintah Aceh Timur.

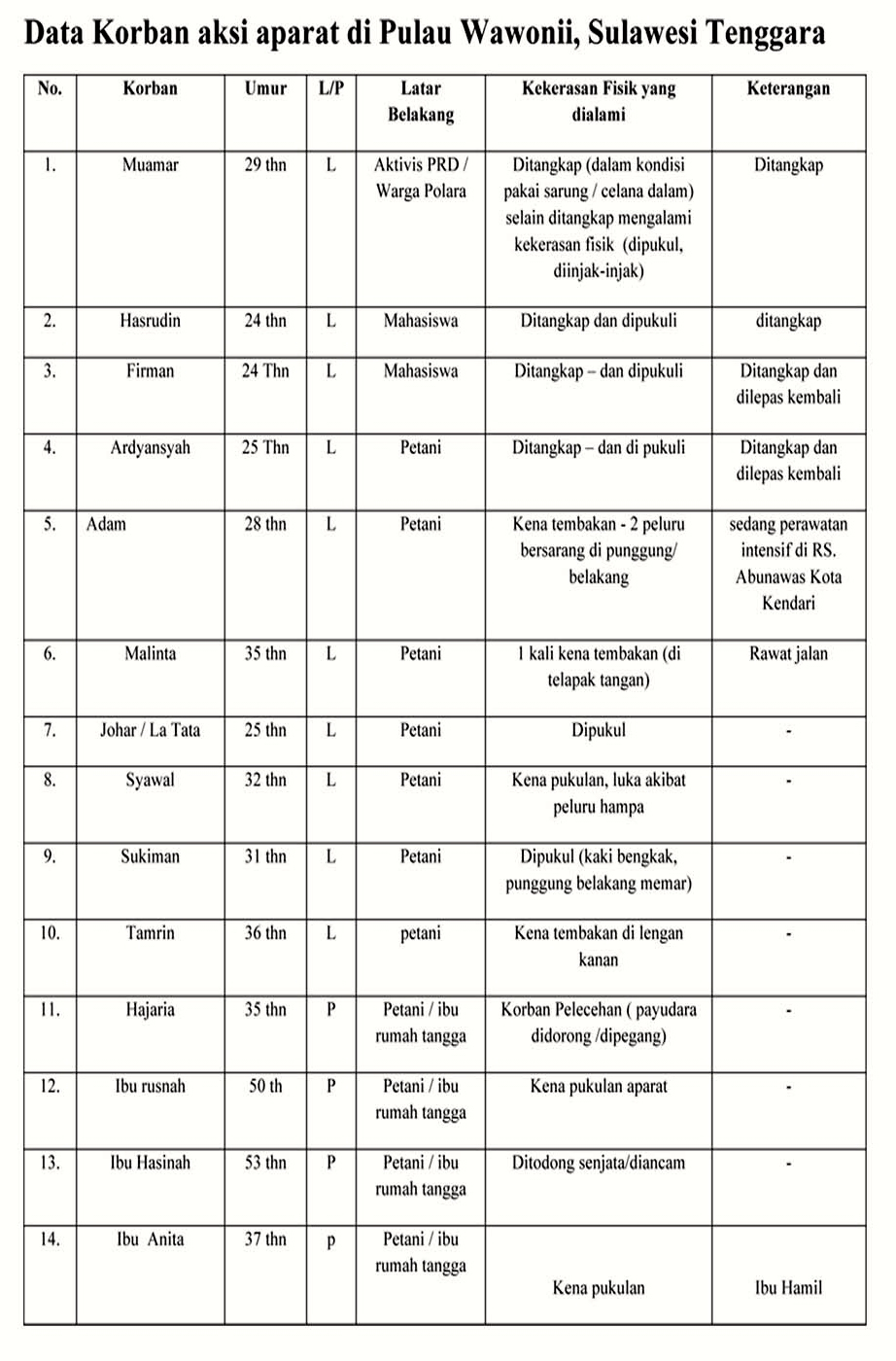

Konflik berdarah terjadi pada 18 Juli 2012. Warga menolak rencana eksploitasi tambang emas, PT Cahaya Manunggal Abadi (PT CMA) di Desa Balaesang Tanjung, Donggala, Sulawesi Tengah (Sulteng). Berujung, dua alat berat perusahaan dibakar. Rabu(18/7/12), polisi menelusuri desa untuk menangkap pelaku pembakaran. Warga menolak ditangkap. Lagi-lagi polisi mengandalkan peluru timah untuk menghadapi warga. Lima orang tertembak.

Begitu banyak konflik agraria, Presiden SBY membahas masalah ini dalam Sidang Kabinet Terbatas di Kejaksaan Agung, Rabu(25/7/12). SBY mengatakan, mendapatkan banyak aduan terkait persoalan pertanahan di tanah air. Aduan konflik lahan seperti tumpang tindih lahan datang hampir setiap minggu melalui surat atau pesan singkat.

Penanganan konflik lahan, tidak semata-mata tugas kepolisian. Koordinasi dan sinergitas dengan BPN harus berlangsung baik. Selain itu, perangkat daerah seperti bupati atau camat dan semua jajaran harus bisa berkoordinasi untuk mencegah konflik.

SBY menyoroti seringkali pada kasus tertentu saat terjadi kekerasan horizontal di lapangan, kepolisian tidak mengambil tindakan cepat dan tuntas.

Sayangnya, omongan SBY tampaknya tak berarti apa-apa buat para pembantu dan aparatnya. Sebab, selang dua hari dari SBY pidato, konflik berdarah kembali terjadi di Ogan Ilir. Konflik PTPN VII unit Cinta Manis dan warga petani, memakan korban jiwa. Pasukan Brimob, 27 Juli 2012 datang menyisir ke kampung-kampung warga di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan (Sumsel). Bentrok warga dan polisi terjadi di Kampung Limbang Jaya menyebabkan, satu anak tewas tertembak, lima warga luka-luka.

Kala itu, kondisi di sekitar PTPN VII unit Usaha Cinta Manis, mencekam. Aparat kepolisian menyisir ke Desa Lubuk Keliat, dan sempat menangkap warga, lalu dilepas. Penyisiran dilanjutkan ke Desa Betung ketika sejumlah warga sedang shalat Jumat.

Penyelusuran ke kampung-kampung berlanjut. Desa Sri Kembang. Sekitar pukul 16.00, pasukan Brimob menyisir Desa Tanjung Pinang menuju Desa Limbang Jaya. Ratusan Brimob membawa senjata lengkap mengendarai sedikitnya tujuh truk kembali mendatangi Desa Limbang Jaya.

Agustus 2012

Di Sulawesi Tengah (Sulteng), pada, 6 Agustus 2012, puluhan petani yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat, berunjukrasa di kantor DPRD Sulteng di Palu.

Sebanyak 18 organisasi yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR) melihat konflik agraria yang terjadi disebabkan monopoli atas tanah yang dilakukan perusahaan perkebunan, tambang skala besar maupun institusi negara seperti Perhutani, perkebunan negara dan taman nasional.

Salah satu perusahaan yang tengah berkonflik dengan warga, PT Hardaya Inti Plantations, perusahaan milik Hartati Murdaya. Pada aksi itu, mereka mendesak pembebasan 13 petani antitambang yang masih ditahan Polres Donggala karena demo hingga memakan korban jiwa beberapa minggu yang lalu lalu. Termasuk juga mendesak agar perluasan tambang di Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli dihentikan.

Di Riau, Konflik antara warga desa akibat bersengketa dengan perusahaan hutan tanaman industri PT Sumatera Riang Lestari di Pulau Rupat, memasuki babak baru. Pada 28 Agustus, mediasi sengketa lahan digelar di Kantor Mapolres Bengkalis dan dipimpin langsung Kapolres Bengkalis, AKBP Tony Ariadi Effendi.

Setidaknya 35 peserta mewakili unsur masyarakat, perusahaan, polisi dan pemerintah kabupaten hadir dalam upaya mediasi ini.Dalam notulensi rapat sepanjang empat halaman itu, salah seorang perwakilan masyarakat bernama Sugianto dengan tegas menolak keberadaan PT SRL di Pulau Rupat dan lahan masyarakat dikeluarkan dari konsesi PT SRL.

Yusrizal, Camat Rupat mengakui di Desa Pergam dan Desa Mesim memang mempunyai lahan yang dikelola kelompok masyarakat seluas 4.500 hektar dan perorangan seluas 1.000 hekta, masuk dalam konsesi PT SRL. Dari perwakilan PT SRL berargumen, mereka bekerja di Pulau Rupat sesuai arahan bupati.

Dari rapat yang berlangsung selama tiga jam ini disepakati akan dibentuk tim survei dan verifikasi ke Lapangan. Tim mulai bekerja sejak rapat mediasi ini dimulai. Tugas utama tim melakukan pendataan lahan sengketa antara perusahaan dan masyarakat.

September 2012

Awal September ini, beberapa petani datang ke Jakarta, dengan niat mencari jalan agar lahan mereka tak dicaplok tambang. Aksi sudah dilakukan di Desa Sukadamai Baru, Sungai Lilin, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan (Sumsel), tetapi perusahaan terus melaju. Akhirnya, mereka mengadu ke Jaringan Advokasi Tambang (Jatam).

Tanah desa dan kebun mereka terancam dengan kehadiran PT. Tigadaya Minergi (TDM). Mereka diintimidasi. Terteror dengan mobilisasi kepolisian dan TNI yang dilakukan perusahaan dan kaki tangan guna melancarkan realisasi tambang itu.

Buldoser yang digunakan perusahaan untuk menggusur lahan adat di Muara Tae, Kutai Barat, kalimantan Timur. Foto: Margaretha Beraan/AMAN Kaltim

Di Kalimantan Timur, konflik antara warga Desa Muara Tae dan PT Munte Waniq Jaya Perkasa (MWJP), yang sudah berlangsung lama, kembali memanas. Pada 22 September 2012, warga menahan kunci buldozer untuk menghentikan penggusuran lahan.

Perusahaan sawit ini seolah tak peduli atas penolakan warga. Mereka tetap saja menggusur lahan masyarakat sekitar. Beragam cara dilakukan warga untuk menghentikan operasional perusahaan ini. Mereka berusaha mencari kata sepakat atau penyelesaian konflik ini. Warga telah melapor sampai ke Kapolda Kaltim.

Menurut dia, beberapa kali mereka mengirim surat penolakan dan mencoba menemui manajer umum perusahaan, tetapi tak pernah berhasil. “Jadi kami melihat tidak ada niat baik ikut menyelesaikan permasalahan ini.”

Pada 29 September 2012, tindakan represif aparat kepolisian Polres Batang menyebabkan luka-luka pada beberapa warga di sana. Komnas HAM pun turun menyelidiki kasus ini.

Peristiwa bermula ketika warga Karanggeneng, pada hari itu melihat ada mobil Toyota Kijang Innova dikendarai Khalis Wahyudi (38 tahun) warga asal Jepara dan berpenumpang 1 orang Warga Negara Asing (WNA) asal Jepang bernama Satoshi Sakamoto (58 tahun) asal dari PT. Sumi Tomo Corporation datang ke lokasi yang akan dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) untuk survei. Beberapa warga mencoba menemui dan mengajak Satoshi Sakamoto dan Khalis Wahyudi ke rumah salah satu warga desa Ponowareng yakni Casnoto.

Sekitar pukul 15.00 WIB, Polsek Tulis berusaha mengevakuasi orang Jepang ini. Namun, melihat warga dengan jumlah banyak maka Polsek Tulis berusaha meminta tambahan personel anggota polisi.

Sekitar pukul 16.30 datang kurang lebih sekitar ratusan anggota Dalmas dan Brimob dari Polres Pekalongan ke Desa Ponowareng. Kedatangan ratusan Brimob itu ternyata ditumpangi puluhan orang yang tidak dikenal dan dilengkapi senjata tajam. Mereka langsung melempari para warga yang sedang berkumpul. Akhirnya, terjadi kekerasan, beberapa warga mengalami luka-luka.

Oktober 2012

Awal bulan ini diwarnai aksi warga Batui, Desa Honbola, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah (Sulteng) menduduki proyek Donggi Senoro LNG. Aksi itu ekspresi permasalahan yang ditimbulkan dampak pembangunan Donggi Senoro Liquid Natural Gas (LNG) di wilayah hilir, yang meminggirkan warga sekitar melalui menipulasi pembayaran tanah, dan kongkalikong para spekulan dengan pemrakarsa proyek.

Ada kurang lebih 300 ratusan hektare tanah warga menjadi areal tapak projek Kilang LNG yang dirampas melalui pembayaran fiktif, bervariatif, murah dan cenderung salah sasaran.

Donggi Senoro LNG juga melakukan pembohongan publik dengan mengatakan proyek ini hampir rampung secara teknis dan siap operasi 2014. Padahal, investigasi Jatam Sulteng menunjukkan, masih ada kurang lebih 30 hektare tanah dari sekitar 300 hektare yang belum dibayarkan. Lalu, sekitar 80 warga merasa mendapatkan ketidakadilan dari proses pembayaran tanah yang manipulatif.

Lahan warga di Desa Sinorang, yang diklaim sudah dilepaskan untuk proyek Donggi senoro LNG tanpa sepengetahuan warga. Foto: Jatam Sulteng

Di Sumatera Utara (Sumut), Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, makin memanas. Sampai Kamis(18/10/12), warga masih siaga dan terus berjaga-jaga, baik di sekitar wilayah masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta maupun di Tombak Haminjon (hutan kemenyan).

Konflik tapal batas tanah adat dengan PT Toba Pulp Lestari (PT TPL) terjadi sejak 2009. Pemetaan hutan adat sudah dilakukan dan lewat penetapan pansus DPRD telah disampaikan ke Kementerian Kehutanan. Namun, sampai sekarang belum ada kabar. Status belum jelas, perusahaan terus menebang dan membuka hutan yang menyebabkan protes warga.

Keadaan memanas dipicu pernyataan Kapolres Humbang Rabu(10/10/12) yang mengancam akan menangkap paksa delapan warga yang diduga terlibat bentrok dengan kepolisian dan PT TPL. Warga panik dan bersiap-siap menghadang polisi. Masyarakat berkumpul dan menjaga kampung, dari anak-anak sampai orangtua. Masyarakat adat sejak awal minta penyelesaian dengan hukum adat

Masih di Sumut, pada pertengan Oktober, perwakilan masyarakat Buol, Sulawesi Tengah (Sulteng) datang ke Jakarta, untuk menagih janji. Mereka menuntut kepastian pengembalian lahan masyarakat setelah hampir 20 tahun dikuasai perusahaan sawit milik pebisnis papan atas di Indonesia, Sri Hartati Murdaya: PT Hardaya Inti Plantations (PT HIP). Kini, sang big boss mendekam dalam tahanan KPK karena menjadi tersangka kasus suap izin perluasan kebun sawit di kabupaten yang sama.

Pada hari yang sama, 15 Oktober, di Buol, ribuan warga aksi menuntut pengembalian lahan mereka yang diambil paksa perusahaan. Menurut warga, kepemilikan lahan dari awal diperoleh dengan cara-cara curang, intimidasi dan kekerasan. Pada 1993, PT HIP banyak melanggar dan menggusur kebun produktif warga di Kecamatan Bokat dan Momunu—saat ini dimekarkan menjadi tiga kecamatan: Momunu, Tiloan dan Bukal.

Protes dan warga terhadap perusahaan kembali terjadi. Suara dan teriakan mereka tak diindahkan, amuk warga pun pecah. Ini terjadi di Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara (Sumut), 29-30 Oktober 2012, aksi warga berakhir rusuh. Warga sejak awal menolak pemasangan pipa limbang tambang emas PT Agincourt Resources di Sungai Batangtoru. Warga khawatir pipa akan mencemari sungai yang menjadi tumpuan sumber air sekitar 25 desa di tiga kecamatan

Hampir semua warga memanfaatkan aliran Sungai Batangtoru, untuk berbagai keperluan rumah tangga dan pengairan pertanian. Penolakan warga wajar dan realistis. Sayangnya, teriakan kekhawatiran rakyat bak angin lalu.

Warga kesal. Perusahaan justru dikawal ratusan aparat Kepolisian dan TNI, dengan memaksakan kehendak melanjutkan pemasangan pipa. Amuk warga terulang setelah sempat terjadi Juni lalu. Aksi warga pada Senin (29/10/12), diantisipasi aparat. Demo hari kedua, Selasa(30/10/12), terjadi amuk massa, setidaknya satu mobil di bakar dan empat mobil dirusak.

November 2012

Penolakan warga Buol kembali terulang. Ratusan petani dari Kecamatan Bukal, Momunu dan Tiloan, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah (Sulteng), kembali menghadang dan melarang kendaraan-kendaraan pengangkut crude palm oil (CPO) milik perusahaan Hartati Murdaya, PT Hardaya Inti Plantations (HIP) sejak 2 November 2012.

Penutupan akses kendaraan CPO ini sebagai protes tindakan perusahaan yang dinilai mengingkari kesepakatan kedua belah pihak pada 16 Oktober lalu.

Sudarmin Paliba, Direktur Eksekutif Lembaga Masyarakat Desa Hutan Wanalestari, Buol, Sulteng mengatakan, pengingkaran kesepakatan oleh perusahaan bukanlah kali pertama. Sebab, setiap kesepakatan yang dibuat sejak 2000, selalu tidak dilakukan oleh perusahaan.

Pertengahan bulan ini konflik petani Jambi dengan beberapa perusahaan dan Kementerian Kehutanan (Kemenhut), kembali menghangat. Warga yang tak mendapatkan kepastian, nekad ke Jakarta. Mereka bertenda di Gedung DPR, tetapi digusur. Lalu, mulai 19 November 2012, mereka ‘membuka kampung’ di depan kantor Kemenhut.

Warga datang menagih janji kepada Kemenhut sesuai pertemuan 16 Desember 2011 untuk mengeluarkan lahan warga dari konsesi perusahaan. Dalam pertemuan yang dihadiri Sekretaris Jenderal Kemenhut, Hadi Daryanto ini, disepakati lahan warga akan dikeluarkan dari konsesi perusahaan, dengan persyaratan pemetaan wilayah dan inventarisasi warga. Saat kembali ke Jambi, pemetaan melibatkan pemerintah daerah, perusahaan pun dibuat berikut inventarisasi warga.

Di Gorontalo. Warga Desa Bubode, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, menolak kehadiran perusahaan hutan tanaman industri (HTI), PT Gema Nusantara Jaya, yang mencaplok lahan warga. Wargapun membuat dukungan lewat tanda tangan dan mendatangi kantor DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, 12 November 2012.

Di DPRD, warga mengungkapkan perusahaan berupaya memecahbelah antar masyarakat. Bahkan, PT GNJ diduga menyewa preman dan menakut-nakuti masyarakat. Meskipun ditakut-takutii dengan preman dan militer, masyarakat tetap menolak HTI. “Alhasil, sekitar delapan warga dilaporkan perusahaan ke kepolisian pada minggu sebelumnya. Mereka dituduh merusak tanaman perusahaan.

Desember 2012

Pada 12 Desember 2012, ratusan petani Jambi aksi jalan kaki (long march) dari Jambi ke Jakarta. Aksi jalan kaki itu diperkirakan menempuh jarak kurang lebih 1000-an kilometer.

Petani memulai aksi jalan kaki ini dari depan Kantor Dinas Kehutanan (Dishut) Jambi. Lalu, petani berjalan kaki dengan berbaris rapi melalui 20-an kota di sepanjang Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, dan Banten.

Ada pun tempat-tempat yang akan dilalui petani, seperti Simpang Tempino, Banyu Lincir (Sumsel), Sungai Lilin (Sumsel), Betung (Sumsel), Palembang (Sumsel), Ogan Komering Ulu (Sumsel), Ogan Komering Ilir (Sumsel), Mesuji (Lampung), Tulang Bawang (Lampung), Pesawaran (Lampung), Bandar Lampung (Lampung), Kalianda (Lampung), Bakauheni (Lampung), Merak (Banten), Cilegon (Banten), Serang (Banten), Tangeran (Banten) dan Jakarta.

Dalam perjalanan, beberapa petani mengalami kecelakaan. Aksi ini masih dalam satu rangkaian protes petani meminta lahan mereka dikeluarkan dari konsesi perusahaan. Sebagian petani sudah aksi di Jakarta dan kini masih tinggal di tenda di depan Kementerian Kehutanan.

Aksi petani Jambi di Jakarta, dengan tenda di depan Kemenhut, tampaknya akan menjadi penutup dan pembuka tahun baru. Semoga saja, ini bukan petanda pemerintah akan terus mengabaikan suara warga di tahun-tahun mendatang. (Habis)

Kaleidoskop Konflik Agraria 2012: Potret Pengabaian Suara dan Hak Rakyat (Bagian 2) was first posted on December 27, 2012 at 11:53 pm.